Hay un género menor en YouTube que durante la pandemia se convirtió en algo parecido a un fenómeno de masas: vídeos de gente caminando por ciudades. Sin comentarios, sin música, sin montaje: solo una cámara estabilizada avanzando por las calles de Tokio, París o Los Ángeles durante cuarenta, sesenta, noventa minutos. Canales como Watched Walker o Rambalac acumulan millones de reproducciones con esos paseos silenciosos, y lo más revelador no son los vídeos en sí sino los comentarios que dejan debajo: gente que escribe cosas como «me da una nostalgia increíble de un sitio en el que nunca he estado» o «siento que conozco esta ciudad aunque no he ido nunca». Hay algo fascinante y algo triste en esa frase. Nostalgia de un lugar que solo se ha visto a través de una cámara.

Sofia Coppola entendió ese sentimiento antes de que existiera YouTube. En los primeros minutos de Lost in Translation, Bill Murray aparece dormido en el asiento trasero de un taxi que le lleva por las calles de neón de Tokio. La ciudad se desliza al otro lado del cristal como un acuario luminoso: borrosa al principio, mientras él duerme, y solo ligeramente más nítida cuando abre los ojos y empieza a mirar. La secuencia dura apenas un minuto pero condensa algo que la película tardará dos horas en desplegar: la diferencia entre estar en un lugar y habitarlo, entre ver una ciudad pasar al otro lado de una ventanilla y entender algo —lo que sea— de lo que ocurre en sus calles. Bob Harris lleva un jet lag encima que no es solo horario: es existencial. Y Tokio, hermosa e incomprensible a partes iguales, no le ofrece respuestas. Solo presencia.

Lo cierto es que la mayoría de mundos abiertos que nos ha dado el medio reproducen la experiencia de ese taxi de Coppola (o la de aquellos vídeos de YouTube, que para el caso es lo mismo): la ciudad pasa al otro lado de la pantalla, bonita y lejana, y uno la consume sin que le deje marcas. Lo que Rockstar ha ido aprendiendo a lo largo de dos décadas —y esta es la historia que quizá mejor explica su trayectoria como estudio— es a romper ese cristal. A construir ciudades que no pasan de largo. Ciudades que devuelven la mirada.

Vice City era una postal. Lo digo con afecto, porque las postales tienen su dignidad y además cumplen una función: te dicen «esto existe, ven a verlo». La Miami que Rockstar recreó en 2002 funcionaba exactamente así, como un decorado luminoso a base de neones rosas y crepúsculos sobre el agua que invitaban a recorrerlo con la ventanilla bajada y la radio encendida. Todo en Vice City estaba dispuesto para ser mirado (el paseo marítimo de Ocean Drive, los centros comerciales, las mansiones con piscina en forma de guitarra) pero no para ser interrogado. Uno podía conducir durante horas por sus avenidas anchas y sentir que aquello era hermoso e incluso emocionante sin necesidad de preguntarse absolutamente nada. Y sin embargo, debajo de aquel océano de estímulos, la ciudad ya insinuaba algo que tardaría años en cristalizar.

Porque Vice City no era Miami: era la idea de Miami que Hollywood había vendido al mundo durante los ochenta, filtrada por el neón de Michael Mann y las hombreras de Don Johnson, por los planos aéreos de Scarface con Giorgio Moroder machacando los altavoces. El juego no recreaba un lugar sino una mitología, la del exceso como estilo de vida y la cocaína como combustible del sueño americano. Quizá lo más significativo es que Tommy Vercetti —un tipo con la profundidad psicológica de una tumbona— no tenía ningún conflicto con esa ciudad porque formaba parte de ella como un mueble más. Nadie cuestiona la decoración de su propia casa. Vice City era un lugar para poseer, no para entender, y en eso residía tanto su encanto inmediato como su limitación más profunda: Rockstar había construido un escaparate magnífico, pero todavía no sabía mirar a través del cristal.

No sé en qué momento exacto de GTA IV la cosa cambió, pero sí recuerdo la sensación. Debió de ser en alguno de esos trayectos en taxi (porque Niko Bellic coge muchos taxis, sobre todo al principio, cuando Liberty City aún le queda grande y el metro le parece un laberinto diseñado por alguien que odia a los inmigrantes) en los que uno se descubre mirando la ciudad no con la admiración del turista sino con la extrañeza del que acaba de llegar a un sitio que no entiende del todo. La clave, creo, estaba en Niko. O más bien en lo que Niko no era.

Hasta ese momento, los protagonistas de Rockstar habitaban sus ciudades como peces en el agua: Tommy en Miami, CJ en Los Ángeles. Eran hijos del lugar, conocían los códigos, dominaban el terreno. Niko, en cambio, era un inmigrante serbio recién bajado del barco —esto es literal— que llegaba a una Nueva York digital con una maleta llena de mentiras que le había contado su primo y un pasado bélico que no le dejaba dormir.

No es casualidad que Liberty City funcionase de una manera radicalmente distinta a todo lo anterior: por primera vez, la ciudad era algo que se le oponía al protagonista.

Sus calles estrechas y atestadas, la suciedad acumulada en las aceras de Broker, los rascacielos de Algonquin que se divisaban desde el otro lado del puente como una promesa que podía ser mentira —todo ello conformaba un paisaje que no estaba ahí para ser disfrutado sino para ser descifrado.

Es un matiz enorme. En Vice City uno conducía y la ciudad pasaba de largo como un videoclip. En Liberty City uno conducía y la ciudad le miraba con desconfianza (el guardia de seguridad que nos echa de un edificio, los transeúntes que insultan nuestro coche de segunda mano, los camareros que nos hablan despacio porque notan el acento). Lo que Rockstar logró con Niko fue algo que hasta entonces no había intentado: convertir la relación entre el protagonista y la ciudad en una historia en sí misma. El arco de GTA IV no era tanto la trama criminal como el lento y doloroso proceso de una persona aprendiendo a leer una ciudad que no fue diseñada para gente como él. Liberty City ya no era un escaparate: era un interlocutor, un reflejo parcial y a menudo hostil de una sociedad que se construyó prometiendo una cosa y entregando otra.

Años después, en una conversación con Lex Fridman, Dan Houser admitiría que por aquella época llevaba unos años viviendo en Nueva York, soltero e infeliz, y que aquel estado de ánimo se había filtrado en el juego sin que pudiera evitarlo. Contó que su proceso de escritura consistió en pasar cerca de un año recorriendo la ciudad con policías, conociendo gente, buscando lo que él llamó «el submundo de Nueva York» para intentar capturar una experiencia de inmigrante. Quizá eso explique por qué Liberty City funciona como funciona: no fue diseñada desde la distancia del que construye un escenario, sino desde la cercanía incómoda del que habita un lugar que no acaba de entender. Rockstar había dejado de construir decorados y había empezado a construir argumentos.

Con GTA V y Los Santos esa lógica dio un salto que todavía hoy resulta difícil de calibrar. Si Liberty City era un interlocutor, Los Santos era un espejo —y no precisamente amable.

Hay algo perturbador en la sátira de GTA V que quizá no se apreció del todo en su momento (2013: la era pre-Trump, el mundo todavía más o menos convencido de que el cinismo era un lujo estético y no un sistema operativo) y que ahora, vista a la distancia, provoca una incomodidad distinta. Los Santos no se limita a caricaturizar Los Ángeles: caricaturiza la relación que los Estados Unidos mantienen con su propia imagen. Las vallas publicitarias que prometen cirugías estéticas, los programas de radio donde la estupidez se ha convertido en ideología, los yuppies de Vinewood hablando de «energía» y «mindfulness» mientras pisan a un vagabundo; todo está tan exagerado que roza la irrealidad y sin embargo (y esta es la trampa magistral del juego, la que muchos consideraron solo humor y que escondía algo más incisivo) nada resulta inverosímil.

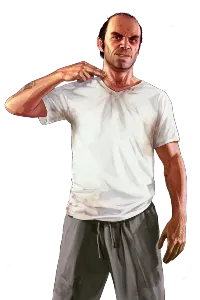

Personalmente creo que el mayor acierto de GTA V fue la decisión de fragmentar la protagonicidad en tres personajes que representan, cada uno a su manera, una forma distinta de fracasar en esa ciudad. Michael, el delincuente retirado que ha comprado el sueño americano al contado y descubre que no sirve para nada: la piscina, la mansión, la familia que le desprecia (ese despacho con la televisión encendida a perpetuidad es quizá una de las imágenes más desoladoras que ha producido Rockstar). Trevor, el psicópata que vive en el desierto y que es básicamente lo que queda cuando la promesa de prosperidad se pudre: la violencia como único recurso de quien ha sido expulsado del paraíso. Y Franklin, el joven del South que quiere salir del barrio y no se da cuenta de que la ciudad entera es el barrio, que no existe un «arriba» al que trepar porque el sistema está diseñado para que gente como él siga dando vueltas. Tres hombres, tres fracasos, una misma ciudad que los contiene a todos como un organismo vivo que se alimenta de sus aspiraciones.

Lo que hace especial a Los Santos dentro de la genealogía urbana de Rockstar es que, por primera vez, la ciudad no se explica a través de un conflicto entre el protagonista y el entorno sino a través de la incapacidad de los tres protagonistas para ver la ciudad tal como es. Cada uno tiene su versión de Los Santos y las tres son parcialmente ciertas e insuficientes, del mismo modo que Los Ángeles ha sido siempre una ciudad que se resiste a ser comprendida desde un solo ángulo (uno puede leer mil libros sobre LA, desde el noir de Raymond Chandler hasta el periodismo gonzo de Joan Didion, y seguir sin entenderla del todo; quizá porque es una ciudad diseñada para no ser entendida, solo habitada, o quizá porque entenderla requiere aceptar que ciertas contradicciones no se resuelven, solo se experimentan). Rockstar ya no estaba leyendo su país a través de sus ciudades: estaba diagnosticándolo.

Y entonces fueron hacia atrás. Lo que Rockstar hizo con Saint Denis en Red Dead Redemption 2 fue quizá el gesto más revelador de toda su trayectoria, uno de esos movimientos creativos que solo cobran sentido en retrospectiva, cuando uno puede contemplar el conjunto y detectar una lógica que probablemente ni sus propios autores habían planificado del todo.

Saint Denis es Nueva Orleans a finales del siglo XIX: la primera gran ciudad del Sur, el puerto por donde entraba el mundo al corazón de los Estados Unidos antes de que Nueva York monopolizase la idea misma de llegada. Lo primero que uno nota al entrar a caballo por sus calles empedradas —y lo nota físicamente, en el cambio brusco de los sonidos del campo al barullo de los tranvías y los vendedores ambulantes— es que Saint Denis no se parece a ninguna otra ciudad de Rockstar. No tiene el brillo publicitario de Vice City, ni la hostilidad vertical de Liberty City, ni la histeria consumista de Los Santos. Es algo más viejo y más turbio, un lugar donde el progreso y la podredumbre conviven con una naturalidad que resulta casi educativa. Los teatros donde se anuncian espectáculos de freaks comparten acera con los despachos de abogados que redactan contratos sobre terrenos robados a los nativos (ese detalle no está subrayado en el juego, hay que buscarlo en los periódicos y las conversaciones callejeras, pero está ahí, y que esté sin subrayar es precisamente lo que le da otro peso). Las calles del barrio rico huelen a magnolia y tabaco importado; las del pobre, a pescado y barro del Misisipi.

Lo cierto es que uno podría ver en Saint Denis la ambientación más lograda de Rockstar simplemente por la riqueza de su diseño y la densidad sensorial de sus calles, pero hay algo más profundo operando. Saint Denis es la ciudad donde los Estados Unidos todavía no saben lo que van a ser. Todo lo que los otros juegos de Rockstar retratarían después (la codicia, la desigualdad, la violencia sistémica disfrazada de oportunidad, la relación enfermiza con las armas, el racismo estructural maquillado de cortesía) está aquí en estado embrionario, germinando en el barro. Es la ciudad-origen, la arqueología involuntaria de un estudio que solo mirando al pasado pudo completar el mapa del presente.

La relación de Arthur Morgan con Saint Denis es distinta a la de cualquier otro protagonista de Rockstar con su ciudad: Arthur la mira con la desconfianza de alguien que sabe que ese lugar representa el futuro y que él no tiene cabida en él. Hay una misión (no especialmente memorable en lo mecánico; de hecho es bastante pedestre: seguir a alguien, esperar, hablar) en la que Arthur entra a un salón de lujo por primera vez y su incomodidad se palpa en los gestos, en cómo se sienta en la silla como si le pesase el cuerpo, en cómo mira a los parroquianos con una mezcla de desprecio y fascinación que dice más sobre el personaje que cualquier línea de diálogo. Arthur es un forajido, pero la verdadera violencia de Saint Denis no está en las armas: está en la certeza silenciosa de que el mundo que ha conocido se está acabando y lo que viene después no es mejor, solo más sofisticado en sus crueldades.

Puede que sea una coincidencia, pero cuando uno recorre las ciudades de Rockstar en orden cronológico —la postal luminosa, el espejo irónico, el interlocutor hostil, la excavación arqueológica— lo que emerge no es un catálogo de escenarios sino algo que se parece mucho a un aprendizaje. Vice City era el turista sacando fotos. Liberty City era el viajero escribiendo su primera carta, confuso y fascinado a partes iguales. Los Santos era la carta que se convierte en ensayo, el viajero que ya no describe lo que ve sino lo que significa. Y Saint Denis era el momento en que el viajero deja de mirar hacia delante y empieza a cavar, a remover la tierra para entender de dónde viene todo lo que ha visto hasta ahora.

No sé si Rockstar se propuso construir un mapa emocional de los Estados Unidos. Sospecho que no, del mismo modo que Sergio Leone no se propuso explicar el Oeste americano mejor que los propios americanos y sin embargo acabó haciéndolo precisamente porque era un extranjero (los hermanos Houser son ingleses criados en Londres, un detalle que a menudo se olvida y que quizá lo explica casi todo). Pero el resultado, contemplado a la distancia y con todas las ciudades desplegadas sobre la mesa como las piezas de un rompecabezas que nadie diseñó para ser un rompecabezas, tiene la contundencia de una afirmación: solo un videojuego podía hacer esto.

Porque hay algo que las ciudades de Rockstar consiguen y que ningún otro formato podría replicar: no se leen, se caminan. No se ven, se habitan. El retrato de los Estados Unidos que emerge de Vice City, Liberty City, Los Santos y Saint Denis no está en los diálogos ni en las cinemáticas ni en los textos que uno puede encontrar desperdigados por el mundo del juego. Está en el acto mismo de recorrer esas calles, de escuchar sus radios, de observar cómo la gente cruza un semáforo o discute en una esquina. Un país que solo se puede conocer caminando sus contradicciones, que solo se entiende si uno acepta perderse en él y dejarse devolver la mirada.

Quizá el mayor logro de Rockstar no sea ninguna ciudad individual sino el hecho de que, tomadas en conjunto, sus ciudades constituyan algo que no tiene equivalente en ningún otro medio: un atlas de un país que no existe pero que se parece demasiado al que sí existe. Un atlas que no se consulta: se vive. Y como todo viaje que valga la pena, cambia más al viajero que al lugar visitado.

Cartografías Level Up!

Rockstar: Lugares que no existen

- #01

- #02

-

#03

La fórmula que no evoluciona Miércoles 25 feb

-

#04

El crunch y la obra Miércoles 4 mar

![[ACCESO ANTICIPADO] Konami ha vuelto, Dragon Quest VII Reimagined y el dolor de recordar: State of Play y lo mejor de la semana](/content/images/size/w30/2026/02/silenthill_01.jpg.webp)