Level Up! existe gracias a lectores como tú. Somos independientes, sin anuncios ni clickbait. Tu apoyo nos permite dedicar tiempo a análisis profundos, escribir ensayos y grabar pódcast exclusivos.

Ayer mantuve una conversación con Adrián Suárez para su podcast Nuevebits. Hablamos durante veinte minutos sobre el periodismo de videojuegos, sobre la transformación de la crítica en los últimos veinte años, sobre lo que hemos perdido y lo que hemos ganado en el camino, sobre la IA, sobre la objetividad... Cuando colgamos, me quedé con esa sensación inquieta que te deja una conversación importante: la certeza de que hay algo ahí, algo que necesita ser desenredado con más calma, algo que merece las cuatro mil palabras que una charla no te permite desarrollar. Pasé el resto del día dándole vueltas, dejando que las ideas se asentaran, tratando de identificar qué era exactamente lo que me incomodaba de todo lo que habíamos hablado.

Esa misma tarde me encontré rebuscando en una caja de trastos viejos que todavía me niego a llevar al trastero y me topé con varios ejemplares antiguos de Edge. No recuerdo exactamente de qué años eran —algunas de mediados de los 2000, otras de principios de los 2010—, pero todos compartían ese olor particular a papel envejecido que tienen las revistas que han sobrevivido varias mudanzas y que uno no tiene corazón para tirar. Empecé a hojearlas al azar y me fui topando con críticas de juegos que en su momento fueron importantes: Shadow of the Colossus, BioShock, Red Dead Redemption. Lo que me llamó la atención no fue lo que decían, sino cómo lo decían. Había una voz ahí, inconfundible. Alguien estaba detrás de esas palabras, pensando en voz alta, dejándose llevar por asociaciones inesperadas, arriesgando comparaciones con el cine de Tarkovsky o con la literatura de McCarthy. Los textos tenían digresiones. Tenían dudas. Tenían momentos en los que el crítico admitía que no sabía muy bien cómo expresar lo que el juego le había hecho sentir, pero lo intentaba de todas formas, probando metáforas, tanteando el terreno. Eran imperfectos, humanos, vivos. Era gente tratando de comunicar una experiencia.

Dejé las revistas sobre la mesa y abrí el móvil. Busqué en Google "Red Dead Redemption análisis" y me aparecieron los primeros resultados de 2025. Clicbait moderadamente camuflado: "Red Dead Redemption: ¿Vale la pena en 2025? Todo lo que necesitas saber de su versión para Switch". Entré. El texto empezaba con tres párrafos sobre qué es Red Dead Redemption, quién lo desarrolló, cuándo salió, en qué plataformas está disponible. Información que cualquiera puede encontrar en Wikipedia en dos segundos. Luego venían secciones con subtítulos optimizados. "Gráficos y rendimiento", "Jugabilidad y mecánicas", "Historia y narrativa", "Conclusión: ¿Deberías comprarlo?". Cada sección tenía exactamente el mismo tono neutro, aséptico, intercambiable. Podría haber sido escrita por cualquiera. Podría haber sido escrita por nadie. De hecho, pensé de repente con una mezcla de fascinación y horror que podría haber sido escrita por una inteligencia artificial y yo no tendría forma de saberlo. No había voz. No había persona. Solo había información procesada, optimizada para el algoritmo de Google, diseñada no para ser leída, sino para posicionarse, para capturar búsquedas, para convertir clics en céntimos de publicidad.

Volví a las revistas viejas y las sopesé en la mano como quien sostiene reliquias de una civilización que, si no extinta, al menos está en extinción. Y me pregunté, con la incomodidad de quien intuye que forma parte del problema que está identificando: ¿cuándo exactamente dejamos de escribir críticas para escribir contenido? ¿Y qué coño hemos perdido por el camino?

La crítica cultural —no solo de videojuegos, sino de cualquier cosa: cine, literatura, música, arte— nació como una conversación. Alguien veía una película o leía un libro y sentía la necesidad de hablar sobre ello, de procesar la experiencia a través del lenguaje, de invitar a otros a esa conversación. Los primeros críticos de cine eran tipos como André Bazin o los redactores de Cahiers du Cinéma, gente que amaba el medio con una pasión casi religiosa y que escribía para pensar en voz alta sobre lo que el cine podía ser, sobre sus posibilidades expresivas, sobre su relación con el mundo. Cuando Pauline Kael (muro de pago) escribía una crítica de una película para The New Yorker, no estaba respondiendo a la pregunta "¿es buena?". Estaba respondiendo a preguntas mucho más interesantes: ¿qué hace esta película que no haya visto antes? ¿Qué me dice sobre el momento en que vivimos? ¿Cómo me ha hecho sentir y por qué?

La crítica, en su mejor versión, era un acto de interpretación. Era subjetiva, personal, arriesgada. Un crítico podía amar algo que todo el mundo odiaba o destrozar algo que todo el mundo veneraba, y la gracia no estaba en tener razón — ¡qué cojones!— estaba en defender tu postura con argumentos, en construir un caso lo suficientemente sólido y expresado con la suficiente elegancia como para que incluso quienes no estuvieran de acuerdo tuvieran que admitir: "No lo compro, pero entiendo de dónde viene". La credibilidad de un crítico no residía en su objetividad —una palabra que en crítica cultural es casi un insulto— vivía en la coherencia de su sensibilidad, en la honestidad de su voz, en su capacidad para articular una perspectiva única y sostenerla en el tiempo. Uno leía a Kael no porque fuera objetiva, sino precisamente porque no lo era. Porque tenías claro desde qué lugar miraba, qué le importaba, qué la emocionaba y qué la aburría. Y con el tiempo, si seguías leyéndola, aprendías a calibrar tus propias opiniones en relación con las suyas. Si a ella le había encantado algo que a ti te parecía interesante, eso te decía algo. Si había odiado algo que tú amabas, eso también te decía algo. La crítica era un diálogo, no un dictamen.

Algo de eso sobrevivió en los primeros años de la crítica de videojuegos. Revistas como Edge, Computer Gaming World, PC Gamer en sus mejores épocas, tenían escritores con voz propia. Kieron Gillen escribiendo sobre inmersión y presencia. Tim Rogers destrozando las estructuras narrativas de los JRPGs con una mezcla de erudición delirante y humor afilado. La gente de Kill Screen tratando de importar la teoría crítica francesa al análisis de Dear Esther. Y aquí, en España, aunque el espacio siempre fue más reducido, también los hubo. Víctor Martínez diseccionando mecánicas con una precisión quirúrgica. Alberto Corona encontrando conexiones inesperadas entre juegos y cine. Pedro Vallín defendiendo la complejidad narrativa cuando todavía era casi un tabú. Marta Trivi escribiendo sobre representación y diseño con una lucidez que incomodaba a más de uno. Eran voces reconocibles, perspectivas definidas, gente que no te decía qué tenías que pensar, pero sí te mostraba cómo pensaban ellos. Y leerlos era —es porque muchos aún siguen marcando el camino— estimulante, incluso cuando —especialmente cuando— no estás de acuerdo, porque te obligan a articular tus propias ideas, a definir tu propia posición.

Pero entonces Internet maduró. O más bien: internet se industrializó. Y con la industrialización llegaron las métricas, las analíticas web, el posicionamiento en buscadores. Y todo cambió.

Hay un momento preciso en el que la crítica de videojuegos empezó a morir, aunque en ese momento nadie lo viera venir. Fue cuando Google se convirtió en el principal distribuidor de contenido. Cuando la pregunta "¿cómo consigo que la gente lea lo que escribo?" empezó a responderse no con "escribiendo mejor" sino con "entendiendo al algoritmo". De pronto, los editores de medios especializados se dieron cuenta de que la mayor parte de su tráfico no venía de lectores fieles que visitaban la web directamente, sino de búsquedas de Google. Alguien buscaba "análisis Elden Ring", Google le mostraba los tres o cuatro primeros resultados, y esos se llevaban el 80% de los clics. Los demás no existían. Así que el objetivo dejó de ser escribir la mejor crítica posible y pasó a ser escribir la crítica que Google considerara más relevante. Y Google, hay que entenderlo, no lee textos como los leemos nosotros. Google busca patrones: keywords, densidad de palabras clave, estructura con H2 y H3, longitud óptima (ni muy corto ni muy largo), enlaces internos y externos, tiempo de permanencia, tasa de rebote. Google busca señales de que un texto responde eficientemente a una query, no señales de que un texto está bien escrito o tiene algo interesante que decir.

Y así nació el SEO content, el contenido optimizado para motores de búsqueda. Y con él, una nueva forma de escritura que no está pensada para seres humanos sino para robots. Los titulares dejaron de ser creativos para ser funcionales. "Análisis de Elden Ring – Fecha de lanzamiento, gameplay, precio y todo lo que debes saber". Los primeros párrafos dejaron de enganchar para informar mecánicamente: qué es, quién lo ha hecho, cuándo sale, cuánto cuesta. Las opiniones se suavizaron, se volvieron templadas, inofensivas: no podías arriesgarte a que un titular polémico espantara clics. La estructura se estandarizó: introducción, sección de gráficos, sección de jugabilidad, sección de sonido, conclusión. Checklist. Todo predecible, todo seguro, todo diseñado para no molestar a Google. Y lo más perverso de todo: funcionaba. Los textos optimizados para SEO conseguían más visitas que los textos bien escritos. Porque Google los premiaba, y Google decidía quién existía y quién no.

Lo que se perdió en el proceso fue todo lo que hacía que la crítica mereciera la pena. La voz, para empezar. Esa cualidad inefable por la que reconoces a un escritor después de leer dos párrafos suyos, esa forma particular de mirar el mundo que se cuela en la sintaxis, en la elección de las palabras, en el ritmo de las frases. La voz no se puede optimizar para SEO. La voz es ineficiente. Usa palabras raras, hace digresiones, se permite dudar. La voz es profundamente humana y, por eso, profundamente anti-algorítmica, joder. Así que desapareció. En su lugar quedó un tono neutro, profesional e intercambiable. El tono de la Wikipedia. El tono de nadie. El tono de un robot.

También desaparecieron las ideas. Porque una idea —una idea de verdad, no una hot take diseñada para generar ruido— requiere espacio. Requiere que el escritor se tome el tiempo de desarrollar un argumento, de plantear matices, de considerar contraejemplos. Pero el SEO premia la brevedad y la claridad inmediata. Nada de subordinadas complejas. Nada de párrafos de más de cuatro líneas. Responde a la pregunta del usuario lo antes posible y luego rellena hasta alcanzar las 1.200 palabras que Google considera óptimas para posicionamiento. Las ideas, esas cosas esquivas que necesitan ser rumiadas, que a veces solo cristalizan en el quinto o sexto párrafo después de varios intentos frustrados de articularlas, no tienen sitio en un texto diseñado para que Google lo entienda en tres segundos.

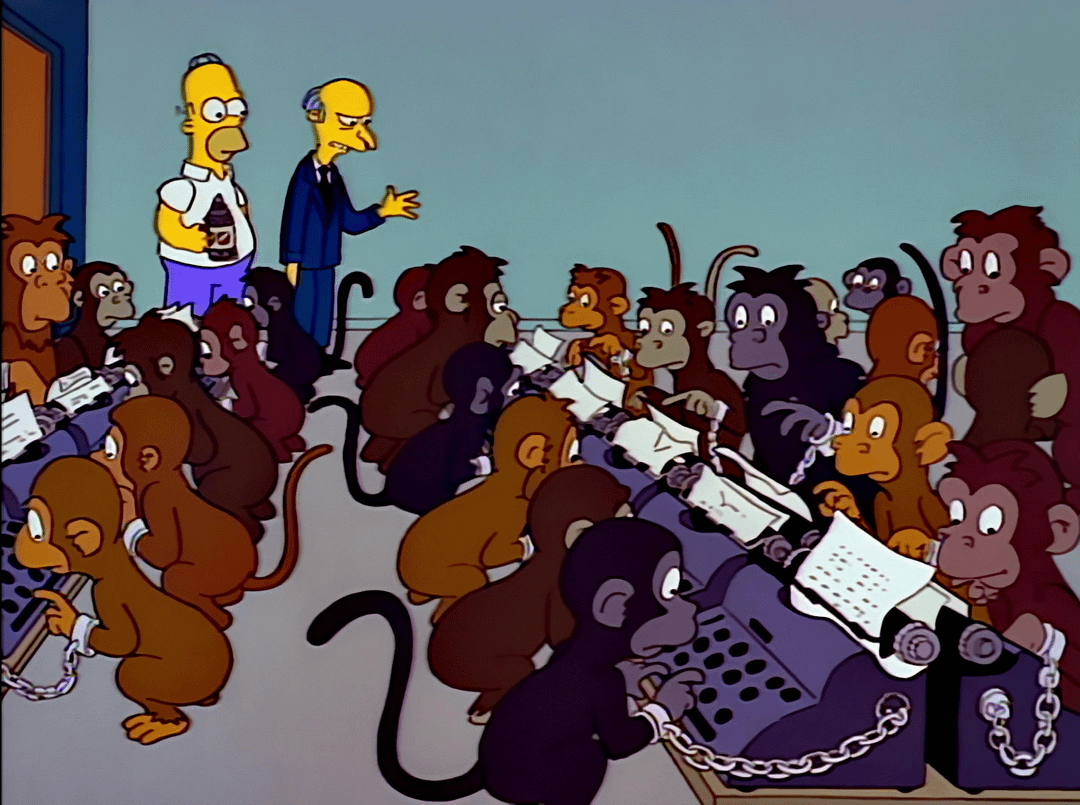

Y entonces llegó la inteligencia artificial generativa y dijo: ¿Para qué necesitáis humanos?

Recuerdo la primera vez que ChatGPT escribió una crítica de un videojuego delante de mí. Fue hace poco más de dos años, cuando la tecnología todavía era una novedad y la gente jugaba con ella más por curiosidad que por necesidad. Un compañero de oficina, uno de esos entusiastas early adopters, le pidió que escribiera un análisis de Breath of the Wild en estilo profesional. Tardó quince segundos. El resultado fue... correctísimo. Todos los elementos estaban ahí: introducción sobre qué es Zelda y qué representa la saga, párrafo sobre el mundo abierto, párrafo sobre las mecánicas de exploración, párrafo sobre el combate y las armas rompibles, párrafo sobre el apartado artístico, conclusión positiva, pero matizada. Era un texto que cumplía todos los requisitos del SEO. Respondía a las preguntas que un usuario podría hacerse. Y estaba absolutamente vacío.

Vacío no de información —la información era correcta— sino de experiencia. Nadie había jugado a ese juego. Nadie se había perdido en Hyrule durante cien horas. Nadie había sentido la emoción del descubrimiento al encontrar un santuario escondido o la frustración de que tu espada favorita se rompiera en mitad de un combate. Nadie había vivido nada. El texto había sido generado a partir de millones de textos previos, destilando patrones, identificando estructuras comunes, produciendo algo que sonaba a análisis porque había sido entrenado con reviews. Era el promedio estadístico de todas las críticas de Breath of the Wild jamás escritas. Y precisamente por eso era indistinguible de la mayoría de ellas. Porque la mayoría de ellas tampoco tenían voz. También eran SEO content. También habían sacrificado la singularidad en el altar del posicionamiento.

La llegada de la IA generativa debería haber sido una alarma. Un momento de "oh mierda, si una máquina puede hacer nuestro trabajo en quince segundos, quizá nuestro trabajo se ha vuelto demasiado mecánico". Pero en lugar de eso, la industria del contenido digital vio una oportunidad, por supuesto. ¿Para qué pagar a veinte redactores cuando puedes alimentar a una IA con tus guías de estilo, tus keywords, tus estructuras de H2 y H3, y producir cincuenta textos al día? Ya había medios haciéndolo discretamente, firmando con nombres genéricos o directamente sin firma. Y lo más inquietante es que a nadie parece importarle mucho. Los lectores —si es que todavía podemos llamarlos lectores— no notan la diferencia. Porque esos "lectores" tampoco están leyendo realmente. Están escaneando. Buscando la respuesta a una pregunta concreta: ¿cuánto dura?, ¿cuánto cuesta?, ¿merece la pena? Información rápida, consumida y olvidada. La IA es cojonuda para eso.

La verdad, es que hay algo profundamente deprimente en admitir que la mayor parte del contenido de crítica de videojuegos que se produce hoy podría ser generado por una máquina sin que nadie notara la diferencia. Pero es que es verdad. Porque ese contenido ya era mecánico antes de que las máquinas lo escribieran. Era contenido pensado para algoritmos, no para personas. La IA solo ha hecho explícito lo que llevaba años siendo implícito: que la crítica, tal como la entendían Kael o Bazin, había sido reemplazada por otra cosa. Un servicio. Una herramienta de orientación al consumidor. Una base de datos consultable. Una maldita guía de compra. ¿En serio?

Y, sin embargo.

Sin embargo, hay un detalle que los algoritmos, por sofisticados que sean, no pueden replicar. Algo que ChatGPT puede simular, pero nunca producir genuinamente. Y es esto: la capacidad de sorprender. De escribir algo que el lector no espera leer. De hacer una conexión inesperada, de arriesgar una comparación absurda que de repente tiene todo el sentido del mundo, de encontrar la palabra exacta que nadie más habría usado, pero que es perfecta. La voz, al final, se reduce a eso: a las decisiones que un ser humano toma cuando escribe. Decisiones arbitrarias, a menudo inconscientes, determinadas por lecturas previas, por experiencias vitales, por el estado de ánimo del martes por la tarde en que se escribió ese párrafo, tras pasar una noche de mierda, porque tu hijo lleva tres días enfermo. La IA genera texto promedio porque está entrenada para encontrar patrones en lo ya existente. Pero el texto que merece ser recordado —el texto que hace que años después alguien abra una revista vieja y reconozca inmediatamente que hay una persona detrás— es el que se desvía del patrón. El que se atreve a ser raro.

Pienso en algunos de los artículos sobre videojuegos que me han marcado en las últimas décadas. Pienso en Quintin Smith escribiendo sobre Pathologic como si estuviera describiendo una experiencia traumática real, usando un lenguaje febril y casi delirante que transmitía mejor que cualquier análisis "objetivo" lo que era jugar a esa pesadilla. Pienso en Cara Ellison escribiendo sobre Dark Souls y la sensación de alienación urbana, tejiendo una conexión improbable entre el diseño de niveles de From Software y la arquitectura hostil de las ciudades británicas. Pienso en Tevis Thompson destrozando BioShock Infinite en un ensayo enorme que era simultáneamente una diatriba furiosa y un análisis político sobre el excepcionalismo americano. Ninguno de esos textos habría sobrevivido a un editor preocupado por el SEO. Ninguno respondía a la pregunta "¿es bueno?". Todos eran difíciles, excesivos, raros. Y todos eran memorables precisamente por eso.

La buena crítica siempre ha sido excéntrica. Siempre ha estado un poco descentrada respecto al consenso, un poco desfasada respecto a las expectativas. Es crítica precisamente porque critica, porque se toma la libertad de disentir, de ir contra corriente, de defender lo indefendible o atacar lo intocable. La uniformidad que imponen los algoritmos es el enemigo natural de eso. Google Discover —ese feed personalizado que decide qué noticias lees basándose en tu historial— no quiere sorprenderte. Quiere darte más de lo mismo. Quiere confirmar tus sesgos, reforzar tus preferencias. Un algoritmo optimizado para tenerte atrapado en su puta rueda de hámster maximiza la comodidad, no el desafío. Y la buena crítica debería incomodar. Debería hacer que te replantees cosas. Debería, en el mejor de los casos, cambiarte.

El problema, y es un problema que me incluye porque yo también vivo de esto, es que escribir con voz propia en la era del algoritmo es como remar contra corriente con una cuchara de postre. No imposible, pero agotador. Porque las métricas están ahí, implacables, recordándote cada día cuántas visitas ha tenido tu último texto. Y si te has pasado cuatro días escribiendo un ensayo de dos mil palabras sobre la narrativa circular en Silent Hill f y eso te ha dado quinientas visitas, mientras que tu compañero ha generado cinco listas optimizadas sobre "Los 10 mejores juegos de PS5 en 2025" y cada uno le ha dado veinticinco mil visitas, ¿cuánto tiempo puedes sostener la postura de que la calidad importa más que las cifras?

Los medios necesitan sobrevivir. Los redactores necesitan comer. Y en un ecosistema donde los ingresos dependen de la publicidad y la publicidad depende del tráfico y el tráfico depende de Google, la presión por optimizar es inmensa. No es una cuestión de integridad personal. Es una cuestión de sostenibilidad económica. El problema es estructural. Y los que nos resistimos —los que seguimos queriendo escribir textos largos, complejos, con voz propia, con ideas que requieren desarrollo— estamos, en el mejor de los casos, en los márgenes. Escribimos para nichos, me decía Adrián en la conversación. Para los cien lectores que todavía valoran eso. Que no es poco, que es incluso hermoso en cierto modo, pero es insuficiente para cambiar la tendencia general.

Y la tendencia general es clara: la crítica de videojuegos, como espacio de pensamiento y conversación cultural, está siendo reemplazada por algo completamente distinto. Por una industria de contenido optimizado, producido en masa, cada vez más automatizada, cada vez más uniformizada, cada vez menos humana. Donde antes había voces, ahora hay plantillas. Donde antes había ideas, ahora hay palabras clave. Donde antes había riesgo, ahora hay cálculo. Y lo más triste no es que esto esté pasando, sino que funciona. Que la mayoría de la gente que busca información sobre videojuegos no echa de menos lo que se ha perdido porque nunca lo conoció. Porque creció en un ecosistema digital donde el contenido siempre fue así: funcional, eficiente, olvidable.

Regurgitado. Vomitado.

A veces pienso que somos como esos artesanos del siglo XIX viendo cómo las fábricas producen en serie lo que ellos tardaban semanas en hacer a mano. Sabemos que nuestro trabajo tiene un valor que no se puede cuantificar en métricas de productividad. Sabemos que hay una diferencia entre un texto hecho con cuidado y un texto generado industrialmente. Pero también sabemos que el mercado, cada vez más, no está dispuesto a pagar por esa diferencia. Que la artesanía es un lujo que pocos pueden permitirse. Que el futuro, probablemente, no es nuestro.

La crítica de videojuegos, entendida como ejercicio de pensamiento cultural, como espacio para la subjetividad y el riesgo, para la voz personal y las ideas complejas, está en cuidados intensivos. Quizá no muerta del todo —todavía quedan redactores aislados, medios diferentes, blogs personales donde se intenta mantener viva la llama—, pero definitivamente en las últimas. Reemplazada por una industria de contenido que ha optimizado la producción hasta el punto de hacer prescindible al ser humano. Donde las máquinas escriben cada vez mejor, porque los humanos escriben cada vez peor, porque escribir bien dejó de ser rentable.

Y, sin embargo, —y este es mi único consuelo, mi único atisbo de esperanza patética— creo que siempre habrá un puñado de locos que sigan escribiendo de todas formas. Gente que entienda que la crítica, en su mejor versión, no es un servicio, sino un acto de amor. Que escriba no para posicionarse en Google, sino porque tiene algo que decir y necesita decirlo. Que se tome en serio el videojuego como medio, como forma de arte, como ventana a cuestiones humanas universales. Que se atreva a ser rara, excesiva, subjetiva, arriesgada. Que tenga voz.

No sé si esa crítica tendrá futuro. No sé si dentro de veinte años alguien abrirá una revista vieja —o su equivalente digital— y reconocerá inmediatamente que hay una persona detrás de esas palabras. No sé si la inteligencia artificial acabará siendo tan buena que ni siquiera los más entrenados podamos distinguir lo generado de lo genuino. No sé si Google seguirá decidiendo quién existe y quién no, o si aparecerá otro algoritmo aún más implacable.

Lo que sí sé es esto: mientras quede un solo lector buscando no información, sino experiencia, no respuestas, sino preguntas, no confirmación, sino desafío, habrá merecido la pena remar contra corriente. Habrá merecido la pena escribir textos que nadie va a leer en lugar de contenido que todo el mundo va a consumir y olvidar. Habrá merecido la pena defender la idea, cada vez más excéntrica, de que los videojuegos son lo suficientemente importantes como para pensarlos en serio. Y de que pensarlos en serio requiere algo que ningún algoritmo puede optimizar: una voz humana, imperfecta, dudando en voz alta.

Cerré las revistas viejas y las volví a meter en la caja. Dentro de veinte años, si la civilización no ha colapsado del todo, quizá alguien las encuentre en un mercadillo y las abra por una página al azar. Y quizá reconozca, con la misma mezcla de nostalgia y asombro que sentí yo, que ahí había alguien. Una persona. Tratando de comunicar algo. Eso, al final, es lo único que importa. Y lo único que ninguna máquina podrá replicar jamás.

Level Up! existe gracias a lectores como tú. Somos independientes, sin anuncios ni clickbait. Tu apoyo nos permite dedicar tiempo a análisis profundos, escribir ensayos y grabar pódcast exclusivos.

![[A FONDO] — Por qué Breath of the Wild es el videojuego más tolkieniano que existe Post feature image](/content/images/size/w1600/2026/01/tloz-breath-of-the-wild-link-climbing-game-art-303_qk58.1280.webp)

![[ACCESO ANTICIPADO] A FONDO - Mirar nunca es inocente — La cámara en los videojuegos Post feature image](/content/images/size/w1600/2026/01/thumb-1920-800487_tvbb.1280.webp)

![[ACCESO ANTICIPADO] Yakuza Kiwami no va de yakuzas: Kamurocho, Kiryu y la masculinidad imposible Post feature image](/content/images/size/w1600/2026/01/Yakuza-Kiwami-GX-0.jpg)